- PRESENTATION -

Pour aller plus loin : Les bases scientifiques

L'engagement français pour un défi mondial

D'importants moyens ont été déployés depuis plus de vingt ans pour observer et comprendre l'évolution de notre environnement,

et répondre aux attentes politiques (e.g. protocole de Kyoto; Sommet de Copenhague; Accords de Paris). Si ces efforts ont

permis d'identifier, voire quantifier les conséquences de la perturbation anthropique, ils ont aussi mis en lumière la

complexité des interactions au sein du système climatique. Ainsi, malgré l'amélioration permanente des modèles numériques,

les prédictions climatiques sont toujours entachées de nombreuses incertitudes

(IPCC, 2021). Réduire ces incertitudes aux échelles

globale et régionale, dans le contexte du changement climatique et de bouleversements chimiques, voire biologiques,

représente un défi pour notre communauté.

L'engagement français vis-à-vis de la quantification et la compréhension des flux de CO2 s'est traduit par le maintien

de programmes d'observations sur le long-terme. C'est dans ce contexte que les campagnes conduites dans l'Océan Indien

Sud et Austral à bord du N.O. Marion Dufresne ont été labélisées Service d'Observation OISO en juillet 1997. Ce programme

a été élargi en 2003, en intégrant les observations MINERVE conduites à bord du N.O. L'Astrolabe entre l'Australie et la

Terre Adélie, pour former l'Observatoire de Recherche en Environnement CARAUS (Carbone Austral). Parallèlement, d'autres

programmes de suivi du CO2 océanique se sont mis en place dans l'Atlantique Nord et Tropical dans le cadre des SNO PIRATA

et SSS, ainsi qu'en Méditerranée (notamment au site DYFAMED, puis ANTARES et MOLA et au cours des campagnes MOOSE-GE dans

le cadre du SNO MOOSE), en Manche (VOS Ferry), et au niveau de plusieurs sites côtiers du SNO SOMLIT. Ces séries temporelles

de CO2 sont aujourd'hui intégrées dans la composante océanique de l'Infrastructute de Recherche (IR) ICOS-France focalisée

sur les échanges de CO2 à l'interface air-mer. D'autres observations de CO2 sont aussi collectées régulièrement en

collaboration avec des collègues espagnols lors des campagnes récurrentes OVIDE (Atlantique Nord) intégrées dans l'IR OHIS

(océan hauturier in situ), ainsi qu'au sein des IR ILICO (océan litoral et côtier) et EMSO (mesures hautes fréquences en point

fixe).

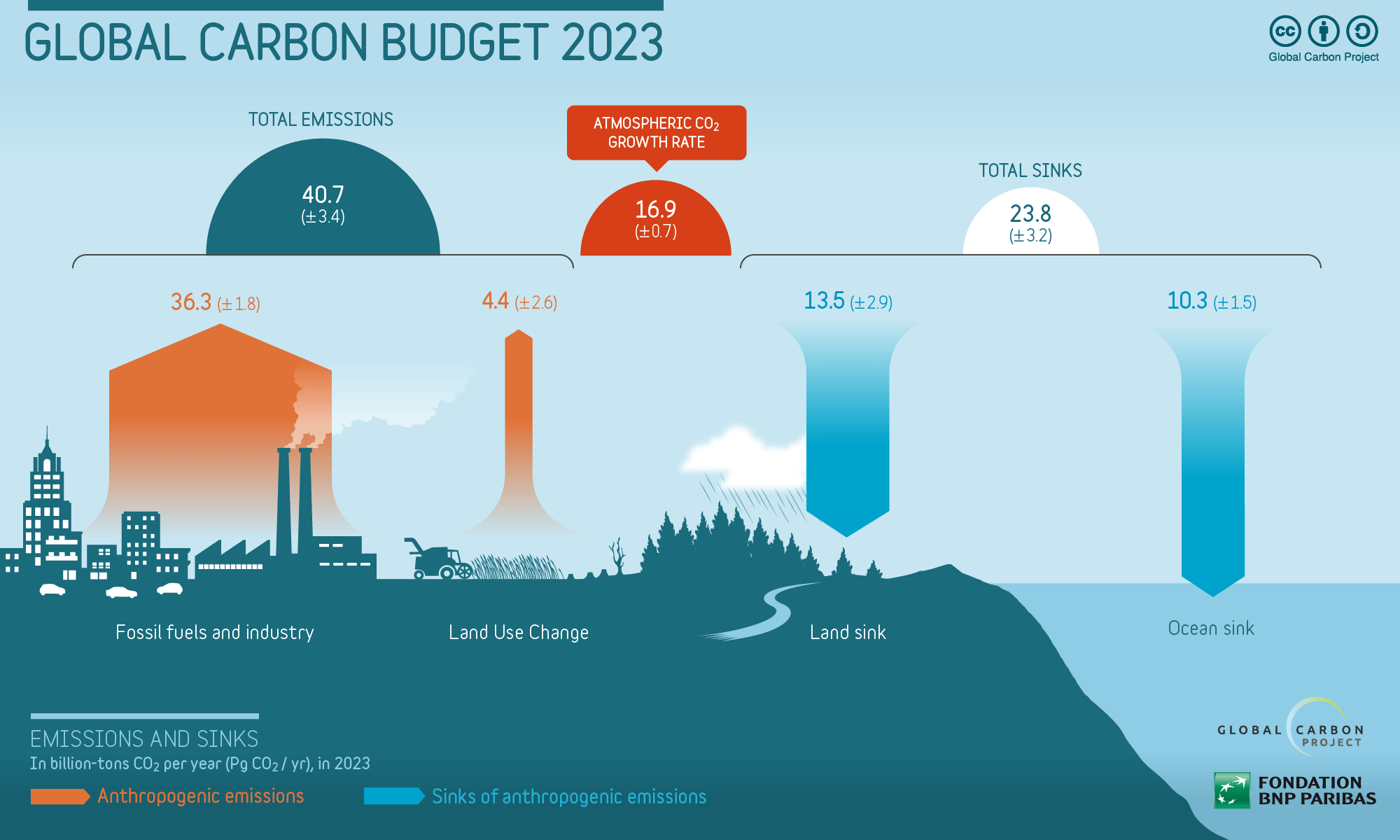

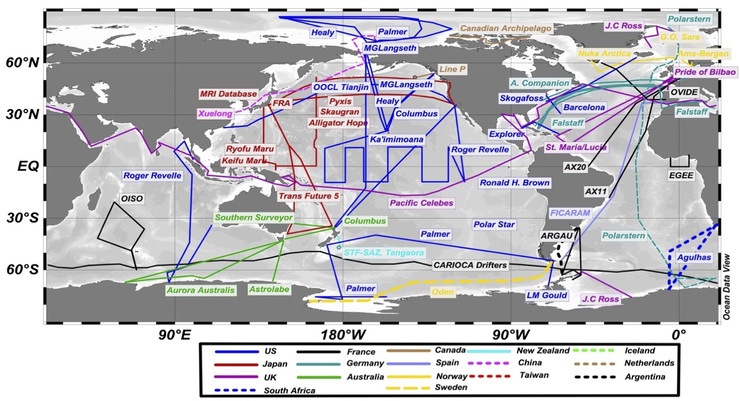

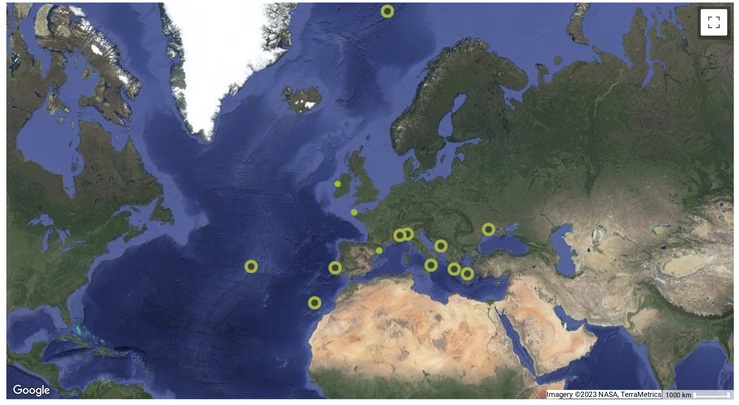

La contribution française au reseau global de suivi du CO2 océanique doit être maintenue pour continuer à documenter des

régions qui ne sont pas couvertes par ailleurs (e.g. Fig.1). Ces observations ont déjà apporté de

précieuses informations au sein des synthèses globales, mais également en documentant la variabilité saisonnière à

décennale sur de plus petites échelles spatiales, notamment dans les océans Indien Sud et Austral (e.g.,

Jabaud-Jan et al., 2004 ;

Brévière et al., 2006 ;

Borges et al., 2008 ;

Laika et al., 2009 ;

Lourantou et Metzl, 2011 ;

Racapé et al., 2010 ;

Lo Monaco et al., 2014 ;

Benallal et al., 2017 ;

Mahieu et al. 2020 ;

Lo Monaco et al., 2021 ;

Brandon et al., 2022 ;

Leseurre et al., 2022 ;

Metzl et al., 2022 ;

Metzl et al., 2023),

dans l'Atlantique Nord (e.g. Metzl et al., 2010 ;

Racapé et al., 2013a ;

Racapé et al., 2013b ;

Leseurre et al., 2020),

en Méditerranée (e.g. Yao et al., 2016 ;

Kapsenberg et al. 2016 ;

Coppola et al., 2020 ;

Wimart-Rousseau, 2021 ;

Wimart-Rousseau, 2022 ;

Wimart-Rousseau, 2023),

et dans le Golfe de Guinée (Lefèvre et al., 2008,

Lefèvre et al., 2016,

Koffi et al., 2016,

Lefèvre et al., 2021).

Figure 1 : Réseau international d'observations du CO2 dans l'océan de surface coordonné par l'IOCCP (source).

Objectifs et missions du SNO COOL

Le SNO COOL rassemble les séries de CO2 océanique initiées depuis plus de 20 ans dans les océans Indien Sud et

Austral (OISO, Astrolabe), dans l'Atlantique Nord (SURATLANT), en Méditerranée Nord Occidentale (MOOSE) et dans

le Golfe de Guinée (PIRATA). Les objectifs scientifiques sont les suivants :

- Contribuer au réseau international d'observations, notamment dans le but de suivre l'évolution

du bilan global de carbone (Global Carbon Project) et réduire l'incertitude des prédictions climatiques, mais aussi

dans un souci de validation des observations autonomes (satellites, flotteurs).

- Mieux contraindre l'évolution du flux air-mer de CO2 et les tendances d'acidification au niveau

régional et comprendre les mécanismes de contrôle en lien avec la variabilité naturelle du climat et sa perturbation.

- Mieux contraindre les estimations de CO2 anthropique dans différentes masses d'eau et évaluer

l'efficacité de cette séquestration et son évolution en réponse aux modifications de dynamique océanique.

Une mission importante du SNO est aussi d'agir pour rassembler la communauté nationale afin de maintenir

l'acquisition de données de qualité. Dans ce sens, nous avons porté la création d'un Consortium d'Expertise

Scientifique autour des mesures de CO2 et de pH (CES ODATIS

CO2/pH marin). Le premier atelier a été organisé au printemps 2022 à Paris et a réuni 57 participants pour

échanger autour des programmes existants, de l'instrumentation, de la métrologie et du contexte institutionnel.

Parallèlement, une réflexion est aussi menée avec le pôle de données ODATIS pour augmenter la visibilité des

séries temporelles de CO2 océanique, et pour faciliter la dissémination des données dans les bases nationales

et internationales en mettant en place un point d'entrée unique et une transmission automatique vers les autres

bases de données (ce qui garantit un doi unique pour chaque série de données).

Gouvernance et personnel impliqué

Organigramme

Le Conseil Scientifique se réunit une fois par an pour veiller au bon fonctionnement du SNO, discuter des

orientations scientifiques et techniques, et entériner les choix stratégiques en lien avec les IR. Il s'appuie

sur les échanges au sein du Comité de pilotage du SNO et du Consortium d'Expertise Scientifique CO2/pH marin.

Le Comité de Pilotage réunit au moins une fois par trimestre les responsables du SNO et des séries qui le constituent

pour échanger sur l'actualité des différentes séries (accomplissements, difficultés rencontrées) et prévoir les dépenses

sur le budget du SNO.

Le Comité Technique s'appuie sur les discussions au niveau national dans le cadre du CES CO2/pH marin qui se réunit au

moins une fois par an.

L'animation scientifique se fait au travers des réunions annuelles OHIS et ICOS-Océan-France.

Contexte national, européen et international

Lien avec les Infrastructures de Recherche nationales

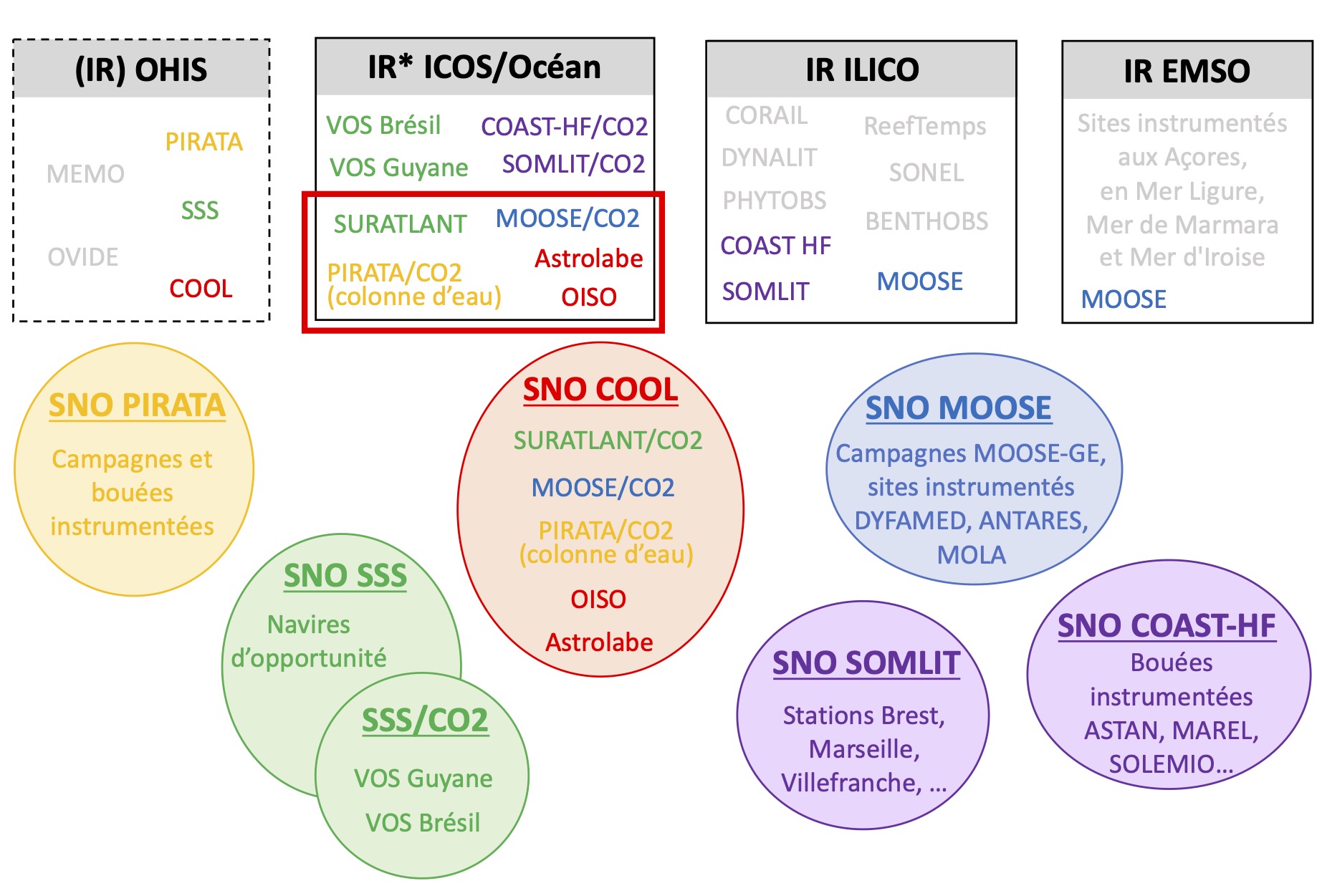

Historiquement, les séries de CO2 océanique mises en place dans différentes régions ont été maintenues au sein de

différents SNO (comme indiqué ci-dessous). Cette structuration est justifiée par la nécessité de conserver ce paramètre

au plus près des processus physiques et biologiques qui le contrôlent. De ce fait le SNO COOL est fortement lié aux SNO

MOOSE, PIRATA et SSS. Un lien éroit existe également avec le SNO ICOS-Atmosphère pour l'évaluation du flux air-mer de CO2.

Les échanges entre SNO sont assurés au niveau des quatre IR/IR* qui intègrent des observations de CO2 océanique (et des

mesures de CO2 atmosphérique dans le cas de l'IR* ICOS).

La composante Océan de l'IR* ICOS rassemble l'essentiel des séries de CO2 océanique (à l'exception de la série OVIDE

maintenue en collaboration avec des collègues espagnols). L'IR ICOS* est focalisée sur la question des gaz à effet de

serre et leurs échanges aux interfaces océan-atmosphère-biosphère. Le SNO COOL s'interresse en plus à l'acidification

des eaux et au cycle du carbone dans l'océan intérieur. La variabilité du CO2 et du pH océanique étant largement contrôlée

par l'activité biologique et dynamique des masses d'eau, il existe un lien fort avec les autres observations océaniques.

Pour cette raison, le SNO COOL est rattaché à l'IR en construction OHIS (océan hauturier).Les observations acquises en

Méditerranée sont intégrées dans les IR ILICO (mesures côtières et littorales) et EMSO (sites instrumentés fond de mer

et colonne d'eau).

Infrastructures de Recherche et SNO en lien avec les mesures de CO2 océanique

On note également un lien étroit avec la Flotte Océanographique Française pour la réalisation des campagnes OISO et MOOSE_GE et pour les sorties mensuelles aux sites DYFAMED, ANTARES et MOLA et un soutien important de l'IPEV pour les mesures réalisées à bord de l'Astrolabe.

Insertion dans les reseaux d'observation européens

Les mouillages aux sites ANTARES et DYFAMED sont intégrés dans le noeud EMSO-Ligure qui fait partie de l'ERIC EMSO dédié aux observations acquises en continu en un point fixe à l'aide de capteurs high-tech déployés pour un suivi à long-terme de paramètres physiques et biogéochimiques de la surface au fond. D'autre part, les séries MOOSE/CO2 et l'expertise acquise pour les mesures automatisées sur les gliders et les flotteurs Argos en Méditerranée nord-occidental sont mises en avant dans le cadre du projet Européen HORIZON GEORGE (2023-2027) coordonné par l'ERIC ICOS dans le but de mieux contraindre les flux air-mer de CO2.

Reseau de mouillages EMSO

Contribution aux grands programmes internationaux

Les observations de CO2 océanique contribuent aux synthèses de

données internationales SOCAT

(fCO2 dans les eaux de surface), GLODAP

(CO2 dans la colonne d'eau) et CARIMED (Méditerranée), et sont intégrées dans les réseaux

d'observations GOA-ON

(Global Ocean Acidification Network) et

SOCONET (Surface Ocean CO2 reference Observing Network).

Ces bases de données qui subissent un contrôle qualité rigoureux

servent de référence pour répondre aux objectifs prioritaires de

nombreux grands programmes internationaux, notamment le Global

Carbon Project qui met à jour tous les ans le bilan mondial de

carbone, le programme SOLAS

qui coordonne les efforts de recherche pour mieux comprendre les

interactions entre l'océan et l'atmosphère, le programme IMBER

qui apporte les bases scientifiques pour maintenir un océan durable,

et le programme

WCRP pour une meilleure comphrension du système climatique.

Implications dans l'enseignement et la formation

Chaque année plusieurs étudiants de Master participent aux

campagnes OISO et MOOSE/DYFAMED, ce qui leur permet de découvrir les

conditions de travail en mer et l’instrumentation mise en œuvre, et

d’être formés aux techniques d’échantillonnage et d’analyse, ainsi

qu’au prétraitement et à la mise en forme des données.

Les campagnes SURATLANT reposent sur la participation de personnel

bénévole, le plus souvent des étudiants de Master et doctorants, qui

sont formés au LOCEAN avant d’embarquer à bord des navires de

commerce afin de réaliser l’échantillonnage et le suivi des

acquisitions.

De nombreux étudiants (Licence, Master, Écoles d’Ingénieur, Thèse)

sont également formés à terre aux techniques de mesure et à

l’analyse de données.

Par ailleurs, les observations issues des séries temporelles de CO2

océanique sont utilisées dans de nombreux cours de master de

sciences de la mer portant sur la biogéochimie marine et le cycle du

carbone.