- OBSERVATIONS -

Les sites d'observation

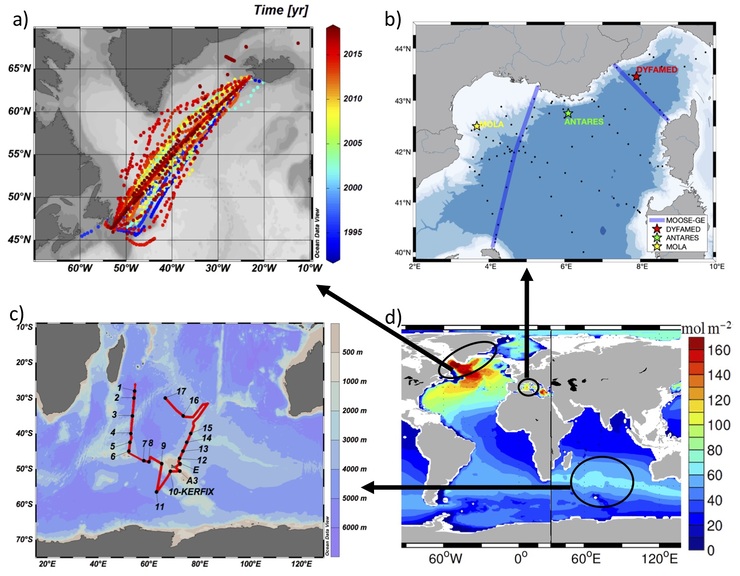

Le SNO COOL intègre les observations de CO2 océanique acquises dans

différentes régions océaniques (Fig. 1) :

- Océan Atlantique Nord (ligne SURATLANT, en lien avec le SNO SSS)

- Mer Méditerranée Nord Occidentale (sites instrumentés

DYFAMED, ANTARES et MOLA et campagnes annuelles MOOSE_GE, maintenus

dans le cadre du SNO MOOSE)

- Golfe de Guinée (en lien avec le SNO PIRATA)

- Océan Indien Sud et Austral à bord du Marion Dufresne (campagnes OISO)

et à bord de L'Astrolabe (en lien avec le programme SURVOSTRAL)

Figure 1 : Localisation des observations du SNO COOL-ML a) série SURATLANT/CO2 dans l’Atlantique Nord (le code couleur indique les années échantillonnées), b) séries MOOSE/CO2 en Méditerranée Nord-Occidentale (étoiles : sites instrumentées et sorties mensuelles, sections en bleu: sorties annuelles) et c) série OISO dans l’Océan Austral (en rouge : observations en continu dans les eaux de surface, en noir : observations dans la colonne d’eau au niveau de 19 stations) ; d) inventaires de CO2 anthropique dans l’océan évalués à partir d’observations in situ (Khatiwala et al., 2013).

Dans ces trois régions, des observations de CO2 sont collectées

régulièrement depuis plus de 20 ans. Ces deux critères (ancienneté

et régularité) sont essentiels pour évaluer au plus juste les

tendances à long-terme en prenant en compte la variabilité

interannuelle et saisonnière du système des carbonates.

Dans l’Atlantique Nord, des prélèvements d’eau de surface sont

collectés le long de la ligne SURATLANT depuis 2001 (jusqu’à 4 fois

par an) pour, entre autres, des mesures de CO2 total (CT) et

d’alcalinité totale (AT). Des observations régulières de CT avaient

déjà été collectées sur la même ligne par une équipe américaine sur

la période 1993-1997. Il est à noter que la partie Nord de la

section croise la radiale OVIDE (Portugal-Groenland), pour la

laquelle des données de CO2 sont collectées dans la colonne d’eau

tous les 2 ans depuis 2002 en collaboration avec une équipe

espagnole.

En Méditerranée Nord-Occidentale, des échantillons pour la mesure de

CT et AT sont collectés tous les mois depuis 1998 au site DYFAMED

(avec une interruption en 2001/2002), et depuis 2010 aux sites

ANTARES et MOLA. Dans le cadre de l’IR EMSO-France ces prélèvements

sont complétés par des mesures en continu de pCO2 en surface sur la

bouée Boussole depuis 2013 (site DYFAMED, Merlivat et al., 2018),

ainsi que des mesures en continu de pH depuis 2021 aux sites DYFAMED

et ANTARES. A ces trois stations fixes s’ajoutent les campagnes

annuelles MOOSE_GE (depuis 2010) permettant un échantillonnage de la

colonne d’eau le long de deux radiales nord-sud (Nice-Calvi et

Marseille-Minorque) depuis 2015 (généralement au printemps ou en

été).

Dans l’Océan Indien Sud et Austral, les campagnes OISO menées depuis

1998 permettent d’obtenir des mesures de fCO2, CT et AT dans les

eaux de surface (en route) et dans la colonne d’eau une à deux fois

par an (à minima en été austral).

A ces séries temporelles s’ajoutent des données historiques (depuis

la fin des années 70), ainsi que de nombreuses campagnes ponctuelles

réalisées au cours des deux dernières décennies qui apportent des

informations complémentaires (données disponibles dans les synthèses

internationales).

Liens connexes :

SNO MOOSE

(Mediterranean Ocean Observing System for the Environment )

SNO SSS (Sea

Surface Salinity)

SNO

PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic)

Programme OISO (Océan Indien

Service d'Observation)

Programme

SURVOSTRAL (Surveillance de l'Océan Austral)

Les paramètres mesurés

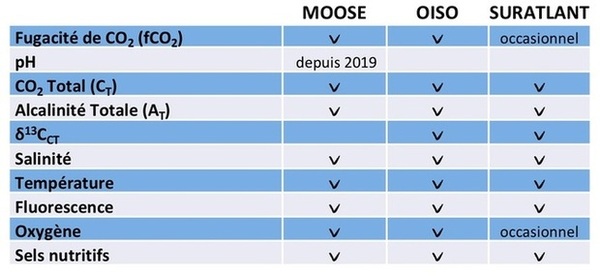

Les paramètres identifiés comme prioritaires (Tableau 1) sont

essentiels pour les synthèses internationales de CO2 (SOCAT, GLODAP,

CARIMED et GOA-ON) car indispensables pour évaluer et comprendre la

variabilité du CO2 et du pH (séparer la variabilité naturelle et

l’accumulation de CO2 anthropique), et sont donc aussi essentiels

pour répondre aux objectifs scientifiques du SNO. On rappelle qu’au

moins deux mesures parmi la fugacité ou pression partielle de CO2,

le pH, le CO2 total et l’alcalinité totale permettent de calculer

tous les autres paramètres du système des carbonates. Les mesures

d’oxygène dissous et de sels nutritifs sont elles aussi

indispensables, notamment pour quantifier la part de carbone

anthropique et pour estimer les paramètres du système des carbonates

par des méthodes d’intelligence artificiel.

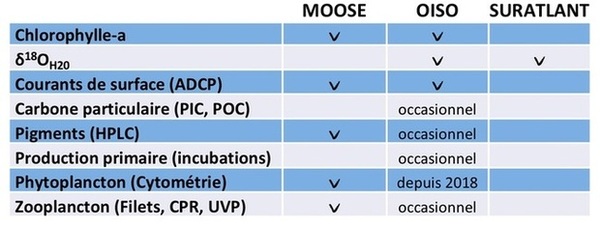

D’autres paramètres peuvent être mesurés simultanément, notamment la

chlorophylle-a qui permet de calibrer les données de fluorescence

acquises en continu au cours des campagnes et sur les sites

instrumentés, mais aussi très utile pour valider et compléter les

données satellites (en profondeur), ceci afin d’avoir une

information sur l’abondance de phytoplancton. Ces observations

complémentaires (Tableau 2) apportent des informations précieuses

sur les processus physiques et biologiques qui contrôlent la

variabilité du CO2 et du pH.

Tableau 1 : Observations prioritaires

Tableau 2 : Observations complémentaires

Les stratégies d'échantillonnage

Les observations bateaux sont acquises au minimum une fois par an

(OISO et MOOSE_GE), jusqu’à 4 fois par an dans l’Atlantique Nord

(SURATLANT), et tous les mois pour les sites instrumentés en

Méditerranée. Pour chacune des séries temporelles, au moins deux

paramètres du système des carbonates sont mesurés, permettant de

calculer tous les autres paramètres (fCO2, CT, AT, pH, H+,

HCO3-, CO32-,

degré de saturation des carbonates). Les observations peuvent

être acquises uniquement dans les eaux de surface (SURATLANT) ou

dans l’ensemble de la colonne d’eau (ANTARES, DYFAMED, MOOSE-GE et

OISO).

Dans l’Atlantique Nord, un navire volontaire de la compagnie EIMSKIP

est utilisé pour le suivi SURATLANT entre l’Islande et l’Amérique du

Nord (parfois jusqu’en Norvège) dans le cadre du SNO SSS (mesures

par thermosalinographe sur tous les trajets). Sur plusieurs trajets

ciblant différentes saisons, un observateur embarqué effectue des

prélèvements de l’eau de surface toutes les 3h à 4h pour des mesures

de salinité, CT, AT, sels nutritifs, δ13CCT et

δ18OH2O. Ces données ont été acquises

régulièrement depuis 2001, à l’exception d’interruptions au cours

d’une partie de 2017 et depuis 2019 (changement de navire suivi

de la crise sanitaire ne permettant plus d’embarquer). Quand l’installation

de l’instrumentation est possible, des mesures de pCO2 sont acquises en

continu, couplées à une sonde d’oxygène (sous la supervision de Rik

Wanninkhof, NOAA/AOML). Au cours des 10 dernières années, cela a été

possible sur moins de la moitié des répétitions, dû aux nombreux changements

de navire. Depuis 2021, quand les embarquements sur le Selfoss de la compagnie

EIMSKIP ne sont pas possibles, ils sont remplacés par des embarquements sur

le Tukuma Arctica de la compagnie RAL (entre Danemark et sud-ouest Groenland,

2 fois/an, en collaboration avec Univ Bergen, Norvège).

En Méditerranée Nord-Occidentale, des campagnes mensuelles sont

réalisées avec le N/O TETHYS II (DYFAMED, ANTARES) et le N/O NEREIS

(MOLA) sur les 3 sites MOOSE/CO2. Un profil T-S-O2 est réalisé

systématiquement de la surface jusqu’au fond avec une collecte

d’échantillons d’eau de mer pour les mesures de CT, AT, pHT, sels

nutritifs, oxygène dissous, pigments et bactéries/virus. Les

échantillons pour CT, AT et pHT sont collectés sur 12 niveaux de

profondeur (de 5m à 2400m pour DYFAMED et ANTARES et de 5m à 150m

pour MOLA). Les espèces zooplanctoniques sont aussi collectées sur

les 3 sites par trait de filet vertical de 0 à 200m. A DYFAMED et

ANTARES, la distribution des particules et du zooplancton de la

surface jusqu’au fond est obtenue à l’aide d’un profileur UVP

(Underwater Vision Profiler). Lors des campagnes annuelles MOOSE-GE,

une centaine de stations sont échantillonnées sur 21 niveaux de

profondeurs avec le même jeu de paramètres que les sorties

mensuelles (oxygène dissous, sels nutritifs, pigments, L-ADCP, UVP).

Des échantillons pour CT et AT sont collectés sur deux radiales

(Nice-Calvi et Marseille-Minorque) qui coupent différentes masses

d’eau et les fronts du Courant Nord et du nord des Baléares. Depuis

2019, des mesures de pH sont réalisées à bord le long de ces

sections et dans le reste de la zone MOOSE-GE. La collecte de

zooplancton est également effectuée sur 15 stations (filets triples

de 0 à 200m).

Dans le Golfe de Guinée, des mesures de pCO2 sont réalisées au niveau de

bouées instrumentées dans le cadre du programme international PIRATA,

complétées par des mesures bateau lors des campagnes de maintenance des

bouées réalisées une fois par an dans le cadre du SNO PIRATA. Depuis 2009

des échantillons sont prélevés pour la mesure de CT, AT et δ13CCT

semi-continu dans les eaux de surface et en profondeur au niveau de

quelques stations. Suite aux recommandations de la CSOA et après discussion

avec les responsables du SNO PIRATA, il a été décidé d’intégrer les mesures

de CT, AT et δ13CCT dans la colonne d’eau au SNO COOL

afin de mieux les valoriser, notamment sur la question de l’invasion de CO2

anthropique dans l’océan intérieur. La mesure d’autres paramètres essentiels

pour l’estimation du CO2 anthropique (T, S, O2, sels nutritifs) sont réalisées

dans le cadre du SNO PIRATA, de même que des mesures de pH.

Dans l’Océan Indien Sud et Austral, au moins une campagne OISO est

réalisée chaque année en été austral à bord du N/O Marion Dufresne

lors d’une mission pluridisciplinaire dans les Terres Australes

(généralement en janvier/février). Quelques campagnes ont également

été réalisées en hiver lors des rotations TAAF et à l’automne

(octobre, novembre) lorsque des campagnes sont programmées dans les

Terres Australes (e.g. KEOPS2, SOCLIM). Des observations sont

acquises dans les eaux de surface sur l’ensemble du trajet, en

continu pour fCO2, température, salinité, fluorescence et oxygène

(données moyennées toutes les 5 minutes) et en semi-continu pour CT

et AT (une mesure toutes les 15 minutes). Ces observations sont

complétées par des prélèvements d’échantillons de surface toutes les

4h pour des analyses de chlorophylle-a et sels nutritifs, et toutes

les 8h pour des analyses d’oxygène dissous et de salinité (pour

valider les capteurs) ainsi que les compositions isotopiques du CO2

total et de l’eau (δ13CCT et

δ18OH2O). Des observations sont également

acquises dans la colonne d’eau au niveau d’une vingtaine

de stations fixes réparties dans les différentes régions

biogéochimiques. La plupart des stations sont échantillonnées

jusqu’à 1200m (couche océanique la plus variable), à l’exception

d’une station au nord (30°S), une station au sud (56.5°S) et la

station historique KERFIX (51°S) qui sont échantillonnées jusqu’au

fond afin d’obtenir des mesures dans les eaux profondes et de fond,

qui seront très utiles pour le contrôle qualité des données (faible

variabilité) et pour évaluer l’évolution de l’accumulation de CO2

anthropique dans l’Eau Antarctique de Fond. Les échantillons destinés

aux analyses de CT, AT, O2, salinité chlorophylle-a, sels nutritifs,

δ13CCT et δ18OH2O

sont collectés à l’aide d’une rosette équipée de capteurs CTD, O2,

fluorescence et 24 bouteilles Niskin (la station profonde au sud

est réalisée en 2 palanquées pour une meilleure résolution verticale).

Des observations complémentaires peuvent être acquises plus occasionnellement,

notamment pour le carbone particulaire, les pigments (HPLC), la production

primaire et fixation d’azote, la caractérisation des communautés de

phytoplancton et zooplancton.

A bord de L’Astrolabe, des mesures de fCO2 et/ou CT et AT ont été acquises

dans les eaux de surface (en route) entre 2002 et 2018 en collaboration avec

une équipe australienne (B. Tilbrook, CSIRO/Hobart). Ces observations étaient

menées au cours d’une à trois rotations par an (entre octobre et mars). Cette

série sera poursuivie à partir de fin de 2024, toujours en collaboration avec

nos collègues australiens, et en lien avec le programme SURVOSTRAL, idéalement

lors de la première rotation en octobre (fin d’hiver) et d’une seconde entre

janvier et mars (été). Les mesures de fCO2 et pH seront assurées par l’équipe

australienne et des échantillons seront prélevés toutes les 4h à 8h pour la

mesure de CT, AT et δ13CCT, ainsi que pour les isotopes

de l’eau (δ18OH2O et δ2HH2O) en

soutien au programme SURVOSTRAL.

Les méthodes de mesure

Les protocoles d’échantillonnage et d’analyse suivent les recommandations internationales (Dickson et al., 2007 ; Hood et al., 2010).

Mesures de CO2 total (CT) et alcalinité totale (AT) :

Les mesures de CT et AT pour les séries SURATLANT, MOOSE, PIRATA et Astrolabe sont réalisées au Service d’Analyse SNAPO-CO2 (LOCEAN) à l’aide d’une instrumentation similaire à celle utilisée depuis le début des campagnes OISO. Les échantillons sont fixés avec 300 µl de solution saturée de HgCl2 immédiatement après le prélèvement et sont conservés au frais et au noir jusqu’à l’analyse. Le dosage est réalisé dans une cellule fermée à volume variable (Goyet et al., 1991) suivant la méthode potentiométrique (Edmond, 1970). La mesure est calibrée par l’analyse de standards certifiés fournis par A. Dickson (SIO, Université de Californie San Diego) assurant la cohérence des mesures au niveau international.

Mesures de la fugacité de CO2 (fCO2) :

La méthode de mesure du CO2 la plus fiable est une mesure par infra-rouge dans un flux d’air

sec équilibré avec le flux d’eau de mer (équilibration par film mince, Dickson et al., 2007 ).

Cette méthode est utilisée sur les campagnes OISO (système automatisé développé au LOCEAN),

à bord de L’Astrolabe en collaboration avec une équipe australienne (CSIRO, système General Oceanics)

et plus ponctuellement sur la radiale SURATLANT en collaboration avec des collègues américain

(NOAA/AOML) ou Norvégiens (Univ. Bergen) (système General Oceanics). Les mesures sont calibrées à

l’aide de bouteilles d’air étalon dont la concentration en CO2 est déterminée dans un laboratoire

de référence (le LSCE en France) en début et en fin d’utilisation. Un exercice international

d’inter-comparaison de différents systèmes mené en 1996 a permis de quantifier l’erreur de

mesure qui est de l’ordre de ± 1 ppm (Koertzinger et al., 2000).

Des mesures de fCO2 de surface ont également été réalisées en Méditerranée Nord-Occidentale de manière

discrète entre 1998 et 2000 (Bégovic

and Copin-Montégut, 2002), puis en continu par l’installation d’un capteur CARIOCA au site DYFAMED

(Merlivat et al., 2018). Les mesures

CARIOCA sont validées/corrigées par les prélèvements mensuels pour l’analyse de CT et AT. Un remplacement de

capteurs pCO2 est en cours à DYFAMED via l’initiative d’ICOS dans le cadre du projet GEORGE (T. Steinhoff).

Mesures du pH :

Les analyses sont faites à bord (pour MOOSE-GE) ou directement au retour au laboratoire (séries mensuelles) par

la méthode spectrophotométrique (Clayton

and Byrne (1993). Les analyses sont réalisées manuellement avec du violet de m-Cresol (mCP) purifié avec des

conditions strictes de contrôle de la température. La justesse de la mesure est assurée par l’analyse de solution

standards de tampon TRIS/HCl certifiés fournis par A. Dickson (SIO, Université de Californie San Diego) assurant

la cohérence des mesures au niveau international.

Des mesures en continu de pH sont aussi réalisées en Méditerranée nord-occidentale sur les lignes instrumentées

des sites ANTARES et DYFAMED depuis 2021 dans le cadre d’EMSO-France avec des capteurs Seabird SeapHOxTM

(DYFAMED en surface) et Deep SeapHOxTM (ANTARES en profondeur) basés sur la technologie d’électrode ISFET.

Mesures de la composition isotopique du CO2 total (δ13CCT) :

Les échantillons sont empoisonnés à l’aide d’une solution saturée de chlorure mercurique et conservés au frais. Les analyses isotopiques sont réalisées au LOCEAN (plateforme Géochimie, OSU Ecce Terra) à l’aide d’un spectromètre de masse suivant le protocole décrit par Racapé et al. (2010) jusqu'en 2020, et depuis 2021 par un spectromètre CRDS (PICARRO) couplé à un extracteur par acidification du CO2 APOLLO (Leseurre et al., 2022).

Mesures de température et salinité :

Sur les navires océanographiques et marchands, des données de température et de salinité sont obtenues à l’aide d’un thermosalinographe Seabird. Pour corriger la dérive des capteurs de salinité, des échantillons d’eau sont prélevés en parallèle. Pour les sorties mensuelles MOOSE, ces prélèvements permettent de corriger les mesures en continu des sites instrumentés. Les profils verticaux de salinité et de température sont obtenus à l’aide de sondes CTD Seabird. Des prélèvements sont collectés dans les bouteilles Niskin à différentes profondeurs pour valider/corriger les données du capteur de salinité. Les échantillons sont mesurés à terre avec un salinomètre de précision (Guildline) calibré à l’aide d’Eau Normale (Ocean Scientific International Limited, U.K.).

Mesures d’oxygène :

Les données d’oxygène dissous sont acquises à l’aide de sondes Aanderaa, SeaBird ou RINKO. Ces données sont validées/corrigées sur la base de dosages Winkler (suivant la méthode révisée par Carpenter, 1965) à l’aide de standards internationaux (Ocean Scientific International Limited, U.K.). Les mesures sont réalisées à bord pour les campagnes OISO, PIRATA et MOOSE-GE ou en laboratoire entre 1 et 4 jours après les campagnes MOOSE mensuelles. Sur la ligne SURATLANT des mesures par optode sont également recueillies depuis quelques années par des collègues américains (NOAA/AOML).

Mesures des sels nutritifs :

Les macro-nutriments (nitrates, nitrites, phosphates et silicates) sont mesurés dans les eaux de surface (prélèvements toutes les 4h sur les campagnes OISO et SURATLANT) et dans la colonne d’eau (MOOSE, PIRATA et OISO). Les échantillons peuvent être filtrés (OISO et SURATLANT au printemps et début d’été), puis sont soit empoisonnés à l’aide de chlorure mercurique et conservés au frais (MOOSE et OISO), soit congelés (SURATLANT), ou passés à l’étuve (PIRATA). Les analyses sont ensuite réalisées au laboratoire par la méthode colorimétrique en microflux continu segmenté (Aminot et Kérouel 2007) à l’aide d’un auto-analyseur AA3 et/ou Bran Luebbe. Pour les échantillons MOOSE la concentration en NH4 est mesurée par fluorimétrie (Holmes et al. 1999) à l'aide d'un Fluorimètre Turner.

Contrôle qualité des données :

Un premier contrôle qualité est réalisé par les responsables des données, avec l’aide du personnel impliqué dans les prélèvements et la mesure. Cette expertise est indispensable pour identifier et comprendre l’origine de données douteuses, et si possible les corriger. Les observations intégrées dans les synthèses de données SOCAT, GLODAP et CARIMED bénéficient d’un second contrôle qualité réalisé par un groupe d’experts. La précision recherchée sur les observations pour évaluer au plus juste l’évolution du CO2 océanique et les mécanismes en jeu requiert un contrôle qualité rigoureux de l’ensemble des paramètres mesurés. Cette tâche, extrêmement chronophage, pourrait être facilitée par le développement de programmes permettant d’automatiser une partie du processus. Cette réflexion sera menée en lien avec le CES ODATIS afin d’assurer une transmission plus rapide des observations aux bases de données nationales et internationales.

Archivage et mise à disposition des données

Toutes les données de température et de salinité (surface et colonne d’eau) sont transmises en temps quasi-réel à Coriolis. Les analyses et le contrôle qualité des données prenant parfois beaucoup de temps, les données brutes sont d’abord archivées localement. Une fois mises en forme et qualifiées, elles sont transmises avec les métadonnées au SISMER (pour les données acquises à bord des navires de la FOF), ou à SEANOE et/ou à la base de données internationale dédiée au CO2 océanique (OCADS) en lien avec les synthèses de données SOCAT, GLODAP, CARIMED (CARbon IN the MEDiterranean Sea, en construction) et GOA-ON.

SURATLANT

- données CT et AT dans la base internationale OCADS

- données CT et AT dans la synthèse de données SNAPO-CO2-v2 : Metzl et al. (2024)

- synthèse des données SURATLANT sur SEANOE : Reverdin et al. (2025)

- données de fCO2 sur le site de la NOAA/AOML

- données isotopiques δ13CDIC sur SEANOE : DICisotopes-CISE-LOCEAN (2021)

- données isotopiques δ18OH2O sur SEANOE : Waterisotopes-CISE-LOCEAN (2022)

MOOSE

- MOOSE-GE : Testor P., Coppola L., Mortier L. et al. (2010)

- MOOSE-DYFAMED : Coppola L., Diamond-Riquier E. (2008)

- MOOSE-ANTARES : Lefèvre D. (2010)

- MOOSE-MOLA : Gueux A. (2010)

- EMSO-pCO2 dans la base de données SOCAT

- données CT et AT dans la synthèse de données SNAPO-CO2-v2 : Metzl et al. (2024)

PIRATA

- données CT et AT dans la synthèse de données SNAPO-CO2-v2 : Metzl et al. (2024)

- données isotopiques δ13CDIC sur SEANOE : DICisotopes-CISE-LOCEAN (2021)

- données isotopiques δ18OH2O sur SEANOE : Waterisotopes-CISE-LOCEAN (2022)

OISO

- données de fCO2, CT et AT dans les eaux de surface dans la base internationale OCADS

- données CT et AT dans la synthèse de données SNAPO-CO2-v2 : Metzl et al. (2024)

- données dans la colonne d’eau (bouteilles Niskin) dans la synthèse internationale GLODAP

- données isotopiques δ13CDIC sur SEANOE : DICisotopes-CISE-LOCEAN (2021)

- données isotopiques δ18OH2O sur SEANOE : Waterisotopes-CISE-LOCEAN (2022)

- données ADCP de coque

Astrolabe

- données de pCO2 dans la base de données SOCAT

- données CT et AT dans la synthèse de données SNAPO-CO2-v2 : Metzl et al. (2024)

Exploitation des données du SNO