OISO

Océan Indien Service d'Observations

L'objectif principal du programme OISO est de contribuer au réseau international

d'obsevation du CO2 ocanique. La synthèse de ces données permet notamment de ré-évaluer

tous les ans le bilan global de

carbone et valider les simulations numériques pour réduire l'incertitude des

prédictions climatiques.

Au niveau régional, les observations OISO pemettent de suivre et mieux comprendre

l’évolution du flux air-mer de CO2 dans cette région (variabilité interannuelle et décennale,

tendances à long-terme), l'accumulation de CO2 anthropique dans la colonne d'eau (eaux modales,

eaux profondes, eaux antarctiques de fond) et l'acidification des eaux (en surface et dans la

colonne d'eau). Des mesures complémentaires ont également été écollectées pour mieux comprendre

la variabilité de la pompe biologique de carbone en lien avec la dynamique des communautés

phytoplanctoniques.

En collaboration avec le programme THEMISTO (resp. C. Cotté, LOCEAN), les observations OISO permettent

aussi de mieux comprendre l’impact de l’environnement sur les échelons supérieurs de la chaîne trophique

(hydrologie, hydrodynamisme, structure des communautés phytoplanctoniques) et évaluer leur réponse aux

perturbations anthropiques. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du site atelier Indien Sud dont

un des objectifs est de fournir les bases scientifiques pour la gestion de la Réserve Nationale Naturelle

des Terres Australes Françaises (terres et mers inscrites au patrimoine de l’UNESCO depuis 2019).

Contexte scientifique

L'observation et la compréhension des variations saisonnières,

inter-annuelles et décennales du CO2 océanique sont primordiales

pour estimer les bilans de carbone à l'échelle planétaire et

paramétrer puis valider les modèles climatiques prédictifs. Jusque

dans les années 80, très peu de mesures répétitives de CO2 total

et de la pression partielle pCO2 existaient pour le compartiment

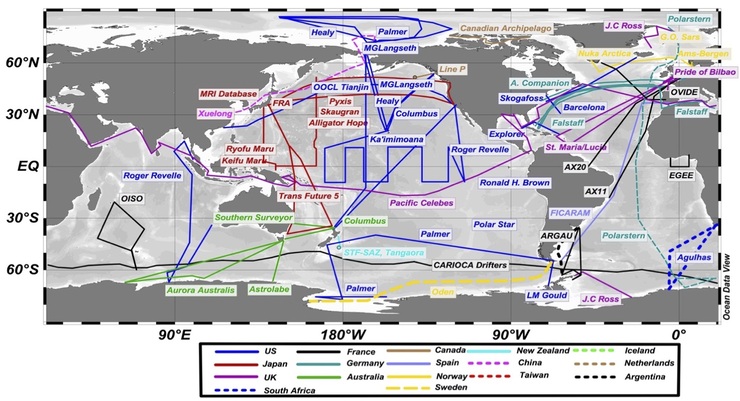

océan. Dans les années 90, les expériences WOCE et JGOFS ont

permis d'accroître considérablement ces observations. Les

résultats de ces expériences associées à d'autres mesures sur le

terrain ont, en particulier, permis d'établir une première

climatologie mondiale des flux air-mer de CO2 (Takahashi et al.,

2002) permettant notamment de contraindre les méthodes

d'inversions atmosphériques (e.g. Bousquet et al., 2000). Elles

ont aussi montré que la variabilité des flux air-mer de CO2

pouvait être importante notamment dans le secteur du Pacifique

Equatorial en liaison avec les évènements ENSO (e.g. Feely et al.,

2002), ainsi que dans l'Océan Austral (e.g. Metzl et al., 1999 ;

Jabaud-Jan et al., 2004).

Elles ont enfin permis de dresser pour la première fois un

inventaire de carbone anthropique dans l'océan mondial (Sabine et

al., 2004) avec, il faut le noter, de grandes incertitudes dans

l'Océan Austral (Lo Monaco et al., 2005a,b).

Fort de cet élan initié durant les années 90, la communauté

internationale a décidé de renforcer ce type d'observations, tant

sur les séries de surface que sur la colonne d'eau. Ces séries

d'observations révèlent des informations déterminantes sur l'état

du système biogéochimique dans l'océan, sa variabilité et son

évolution, permettant d'aborder des questions centrales pour une

meilleure connaissance du couple climat/carbone dans un contexte

de changement climatique: évolution du puits océanique de C02,

sequestration du CO2 anthropique en profondeur, impacts

anthropiques et rétroactions (acidification, réchauffement,

stratification, changements d'écosystèmes).

Objectifs et stratégie d'observation

Le Service d'Observation OISO met en place un réseau couplé de

mesures océaniques et atmosphériques à long terme afin de mieux

identifier et quantifier les variations des sources et puits de

CO2 océaniques, de comprendre comment les échanges air-mer de CO2

varient d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre, d'estimer

l'évolution de ces échanges en réponse à des changements

climatiques et de quantifier l'accumulation de carbone anthropique

dans l'océan et son évolution. Outre l'étude détaillée du cycle du

CO2 océanique dans la zone sud-ouest indienne et australe, les

données recueillies lors des campagnes OISO sont utilisables pour

contraindre et valider les modèles océaniques, les modèles

couplés, et les modèles atmosphériques inverses et sont

assimilables dans les approches prédictives.

La reconnaissance des processus responsables des variations du

cycle du CO2 océanique nécessite un suivi pluriannuel et

pluridécennal de la même région. Le programme OISO prévoit une à deux

campagnes par an (a minima en été austral,comprenant des mesures de

surface en continu et des prélèvements en stations

(propriétés mesurées).

Pour des raisons logistiques le choix d'un suivi à long terme a

été fixé sur les zones océaniques couvertes par les trajets des

rotations du Marion-Dufresne (TAAF) dans l'Océan Indien Sud.

En complément des trajets logistiques inter-îles (La Réunion -

Crozet - Kerguelen - Amsterdam), les observations OISO sont

étendues vers le Sud pour le suivi saisonnier et interannuel en

zone australe et pour revisiter les sites GEOSECS (1978), INDIGO

(1985-1987)et KERFIX (1990-1995). Une attention particulière est

portée sur la zone australe, très peu documentée et qui est loin

d'être correctement représentée par les modèles globaux du cycle

de carbone océanique, y compris les aspects dynamiques pour

lesquels OISO fournit des informations intéressantes, par exemple

sur la variabilité de la couche de mélange océanique.

Le programme OISO est soutenu par

l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU)

la Flotte Océanographique Française (FOF)

les Infrastructures de Recherche ICOS et OHIS

l'OSU Ecce Terra (Sorbonne Université)

l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)

le Laboratoire d'Océanographie et du Climat (LOCEAN)